Guerrini Olindo | 08/01/1898 | n.1927

Trascrizione CCM

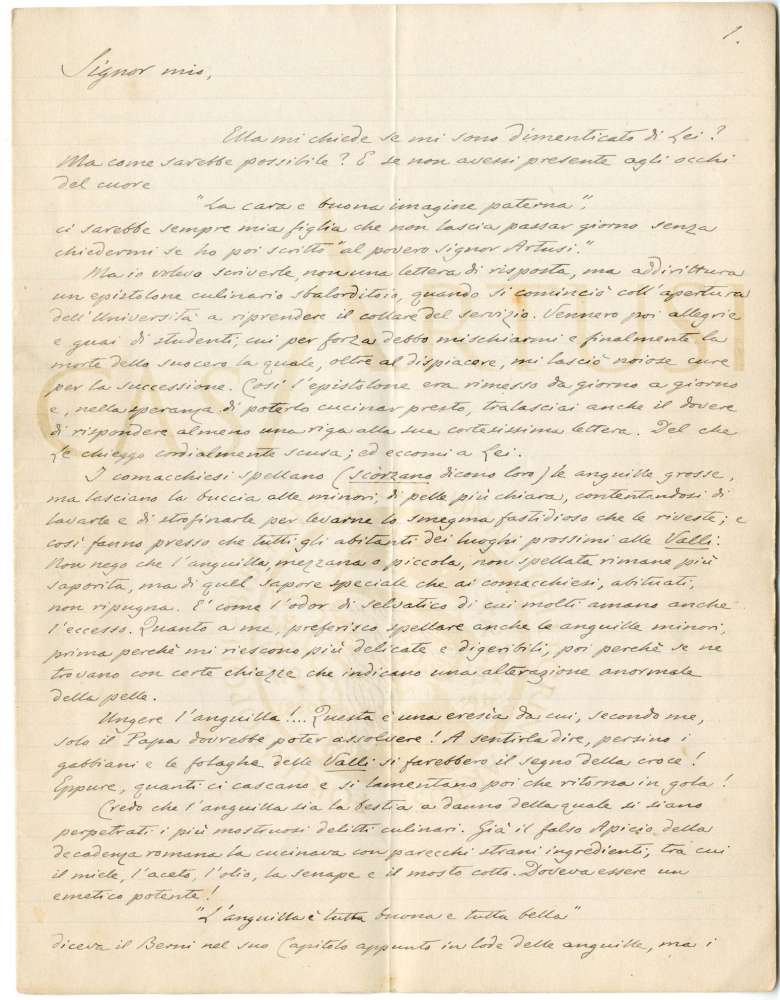

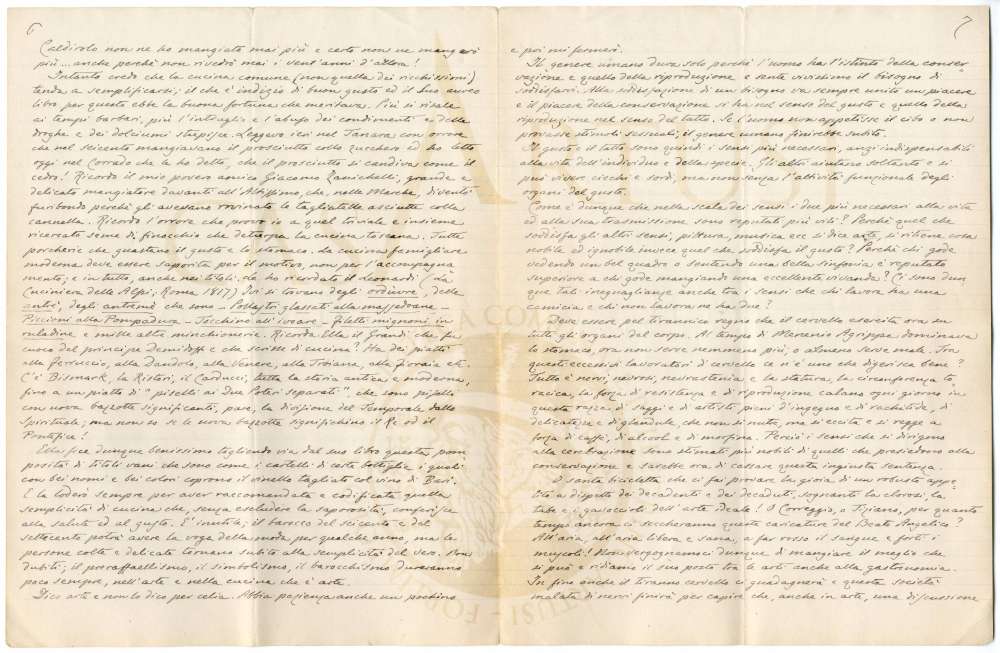

Signor mio,

Ella mi chiede se mi sono dimenticato di lei? Ma come sarebbe possibile? E se non avessi presente agli occhi del cuore

“La cara e buona imagine paterna”.

Ci sarebbe sempre mia figlia che non lascia passar giorno senza chiedermi se ho poi scritto “al povero signor Artusi”.

Ma io volevo scriverle, non una lettera di risposta ma addirittura un epistolone culinario sbalorditoio, quando si cominciò coll’apertura dell’Università a riprendere il collare del servizio. Vennero poi allegrie e guai di studenti, cui per forza debbo mischiarmi e finalmente la morte dello sucero la quale, oltre al dispiacere, mi lasciò noiose cure per la successione. Così l’epistolone era rimesso da giorno a giorno e, nella speranza di poterlo cucinar presto, tralasciai anche il dovere di rispondere almeno una riga alla sua cortesissima lettera. Del che, le chieggo cordialmente scusa; ed eccomi a Lei.

I comacchiesi spellano (scorzano dicono loro) le anguille grosse, ma lasciano la buccia alle minori, di pelle più chiara, contentandosi di lavarle e di strofinarle per levarne lo smegma fastidioso che le riveste; e così fanno presso che tutti gli abitanti dei luoghi prossimi alle Valli: Non nego che l’anguilla, mezzana o piccola, non spellata rimane più saporita, ma di quel sapore speciale che ai comacchiesi, abituati, non ripugna. E’ come l’odor di selvatico di cui molti amano anche l’eccesso. Quanto a me, preferisco spellare anche le anguille minori, prima perché mi riescono più delicate e digeribili, poi perché se ne trovano con certe chiazze che indicano una alterazione anormale della pelle.

Ungere l’anguilla !... Questa è una eresia da cui, secondo me , solo il Papa dovrebbe poter assolvere! A sentirla dire, persino i gabbiani e le folaghe delle Valli si farebbero il segno della croce! Eppure, quanti ci cascano e si lamentano poi che ritorna in gola! Credo che l’anguilla sia la bestia a danno della quale si siano perpetrati i più mostruosi delitti culinari. Già il falso Apicio della decadenza romana la cucinava con parecchi strani ingredienti, tra cui il miele, l’aceto, l’olio, la senape e il mosto cotto. Doveva essere un emetico potente!

“L’anguilla è tutta buona e tutta bella”

Diceva il Berni nel suo capitolo appunto in lode delle anguille, ma i cuochi antichi la facevano orrenda e cattiva, dico io. In una ricetta del trecento, pubblicata da me, è cucinata con noci, latte di mandorle e datteri tritati. Ma, peggio, in una dello stesso tempo, pubblicata dal Morpuogo è spellata, lessata con una tinca e ridotta in pasta con molte spezie e zucchero. La pasta dolce ed oleosa (inorridisca!) si introduceva poi nella pelle (nel chuoio, dice il trecentista) che, s’intende, era rimasta intera e se ne faceva un orribil salame, un nefando salsiccione che si cuoceva sulla graticola. Oh Stella!

L’”Epulario” del quattrocento l’arrostisce con pangrattato e cannella. Lo Scappi, alla fine del cinquecento aggiunge lo zucchero, che il Panonto nel secolo successivo ficca da per tutto. Il più scellerato è forse il napoletano Don Vincenzo Corrado, del secolo scorso, che la cucina col burro e il parmigiano, come gli asparagi! Il “Cuoco Piemontese” del 1815 seguita ad arrostirla col pangrattato, lo zucchero e la cannella, ma il Leonardi, (Roma 1817) il più serpentesco trasportatore di francesismi culinari, si contenta di cospargerla con “un mostacciolo di Napoli polverizzato”. Ma che cosa dunque dovremo mangiare all’inferno?

Sarei curioso di sapere che razza d’intruglio fosse quel “Pâté d’anguille” che dà il titolo ad uno dei più immoralmente morali racconti del La Fontaine. Senza dubbio era stimato ghiottissimo non solo ai tempi del celebre favoleggiatore, ma assai prima, nel secolo XV, alla Corte di Borgogna, dove furono composte le “Cent nouvelles nouvelles” da cui il La Fountaine trasse il suo racconto; e senza dubbio ancora, doveva essere pieno di unto e dolciume. Aveva dunque due volte ragione il povero marito del racconto se presto se ne stomacò e si dolse che non gli servissero almeno un’anguilla arrosto; perché io credo che l’anguilla, specialmente grossa, sia stata creata solo per girar collo spiedo.

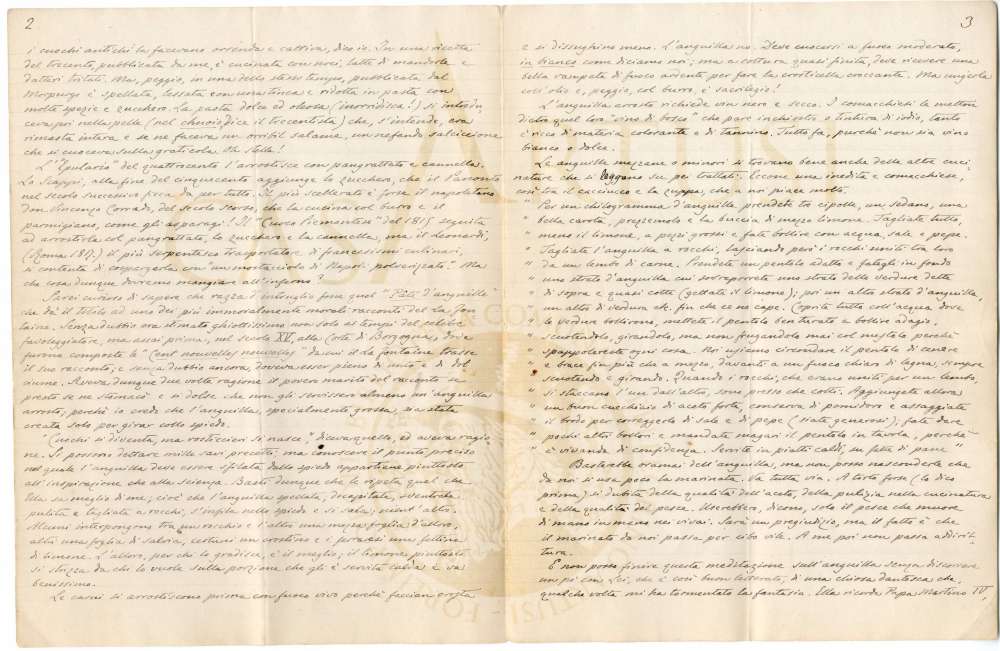

“Cuochi si diventa, ma rosticcieri si nasce”, diceva quello, ed aveva ragione. Si possono dettare mille sani precetti, ma conoscere il punto preciso nel quale l’anguilla deve essere sfilata dallo spiedo appartiene piuttosto all’inspirazione che alla scienza. Basti dunque che le ripeta quel che Ella sa meglio di me, cioè che l’anguilla spellata, decapitata, sventrata, pulita e tagliata a rocchi, s’infila nello spiedo e si sala; nient’altro. Alcuni interpongono tra un rocchio e l’altro una mezza foglia d’alloro, altri una foglia di salvia, certuni un crostino e i ferraresi una fettina di limone. L’alloro, per chi lo gradisce, è il meglio, il limone piuttosto si strizza da chi lo vuole sulla porzione che gli è servita calda e va benissimo.

Le carni si arrostiscono prima con fuoco vivo perché faccian crosta e si dissughino meno. L’anguilla no. Deve cuocersi a fuoco moderato, in bianco come diciamo noi; ma a cottura quasi finita, deve ricevere una bella vampata di fuoco ardente per fare la crosticella croccante. Ma ungerla coll’olio e, peggio, col burro, è sacrilegio!

L’anguilla arrosto richiede vin nero e secco. I comacchiesi le metton dietro quel loro “vino di bosco” che pare inchiostro o tinta di iodio, tanto è ricco di materia colorante e di tannino. Tutto fa, purchè non sia vino bianco o dolce.

Le anguille mezzane o minori s trovano bene anche delle altre cucinature che si leggono su pei trattati. Eccone una inedita e comacchiese, così tra il cacciucco e la zuppa, che a noi piace molto.

“Per un chilogramma d’anguilla prendete tre cipolle, un sedano, una bella carota, prezzemolo e la buccia di mezzo limone. Tagliate tutto, meno il limone, a pezzi grossi e fate bollire con acqua, sale e pepe. Tagliate l’anguilla a rocchi, lasciando però i rocchi uniti tra loro da un lembo di carne. Prendete un pentolo adatto e fategli in fondo uno strato d’anguilla cui sovraporrete uno strato delle verdure dette di sopra e quasi cotte (gettate il limone); poi un altro strato d’ anguilla, un altro di verdura etc fin che ce ne cape. Coprite tutto coll’acqua dove le verdure bollirono, mettete il pentolo ben turato a bollire adagio, scuotendolo, girandolo, ma non frugandolo mai col mestolo perché spappolereste ogni cosa. Noi usiamo circondare il pentolo di cenere e brace fin più che a mezzo, davanti a un fuoco chiaro di legna, sempre scuotendo e girando. Quando i rocchi, che erano uniti per un lembo, si staccano l’un dall’altro, sono presso che cotti. Aggiungete allora un buon cucchiaio di aceto forte, consera di pomodoro e assaggiate il brodo per correggerlo di sale e di pepe ( siate generosi); fate dare pochi altri bollori e mandate magari il pentolo in tavola, perché è vivanda di confidenza. Servite in piatti caldi, su fette di pane”

Basterebbe ormai dell’anguilla, ma non posso nasconderle che da noi si usa poco la marinata. Va tutta via. A torto forse (lo dico prima) si dubita della qualità dell’aceto, della pulizia nella cucinatura e della qualità del pesce. Userebbero, dicono, solo il pesce che muore di mano in mano nei vivai. Sarà un pregiudizio, ma il fatto è che il marinato da noi passa per cibo vile. A me poi non passa addirittura.

E non posso finire questa meditazione sull’anguilla senza discorrere un po’ con Lei, che è così buon letterato, di una chiosa dantesca che, qualche volta mi ha tormentato la fantasia. Ella ricorda Papa Martino IV, quel “del Torso” che nel XXIV del Purgatorio

“….. purga per digiuno

Le anguille di Bologna e la vernaccia”.

Alcuni commentatori dei più vecchi, come il Lanes, dicono che il Pontefice faceva morire le anguille annegate nella vernaccia, poi le mangiava arrosto. Altri, come il postillatore Cassinense, non ricordano l’annegamento ma dicono che Sua Santità faceva cuocere le anguille nel vino. Il Buti, che è sempre il più fantastico, meschia le due cose e dice: “faceale mettere e morire nella vernaccia e poi battere e meschiare con cacio et ova e certe altre cose” Che poi ne facesse l’immondo salsiccione che le ho ricordato sopra? Certo qui si allude ad un pâté d’anguille.

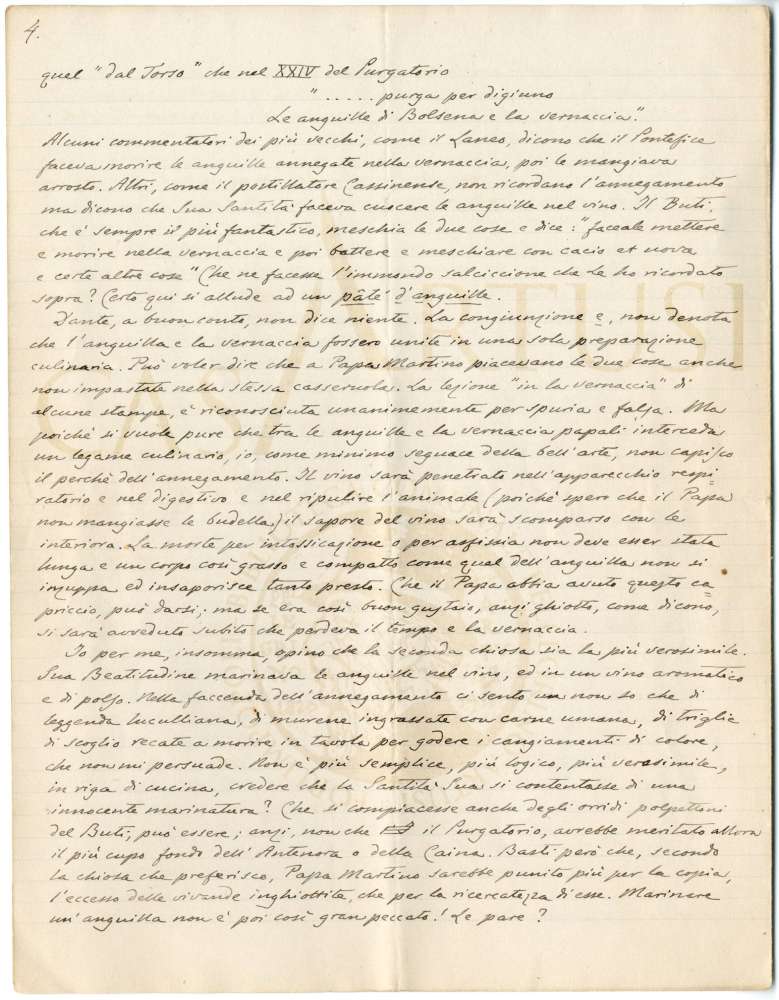

Dante, a buon conto, non dice niente. La congiunzione e, non denota che l’anguilla e la vernaccia fossero unite in una sola preparazione culinaria. Può voler dire che a Papa Martino piacevano le due cose anche non impastate nella stessa casseruola. La lezione “in la vernaccia” di alcune stampe, è riconosciuta unanimemente per spuria e falsa. Ma poiché si vuole pure che tra le anguille e la vernaccia papali interceda un legame culinario, io, come minimo seguace della bell’arte, non capisco il perché dell’annegamento. Il vino sarà penetrato nell’apparecchio respiratorio e nel digestivo e nel ripulire l’animale (poiché spero che il Papa non mangiasse le budella) il sapore del vino sarà scomparso con le interiora. La morte per intossicazione o per asfissia non deve essere stata lunga e un corpo così grosso e compatto come quel dell’anguilla non si inzuppa ed insaporisce tanto presto. Che il Papa abbia avuto questo capriccio, può darsi; ma se era così buongustaio, anzi ghiotto, come dicono, si sarà avveduto subito che perdeva il tempo e la vernaccia.

Io per me, insomma, opino che la seconda chiosa sia la più verosimile. Sua Beatitudine marinava le anguille nel vino, ed in un vino aromatico e di polso. Nella faccenda dell’annegamento ci sento un no so che di leggenda luculliana, di murene ingrassate con carne umana, di triglie di scoglio recate a morire in tavola per godere i cangiamenti di calore, che non mi persuade. Non è più semplice, più logico, più verosimile, in riga di cucina, credere che la Santità Sua si contentasse di una innocente marinatura? Che si compiacesse anche degli orridi polpettoni del Buti; può essere; anzi, non ché il Purgatorio, avrebbe meritato allora il più cupo fondo dell’Antenora e della Caina. Basti però che, secondo la chiosa che preferisco, Papa Martino sarebbe punito più per la copia, l’eccesso delle vivande inghiottite, che per la ricercatezza di esse. Marinare un anguilla non è così poi gran peccato! Le pare?

Ed ora proprio basta dell’anguilla, che Ella non mi dovesse dire, come nel La Fontaine “M’en voilà soul!” Però c’è il cefalo di cui Ella non mi chiede nulla e che abita con l’anguilla. Badi; nemmeno il cefalo deve esser unto! Intendo dei cefali di Valle, di quei grossi, grassi e corti che vengono in mercato alla fine d’autunno. A questi si levano le scaglie e le branchie ma si lasciano le budella che, come nella beccaccia, sono il meglio. Sale, pepe e graticola con fuoco ardente. Cotti che siano, si mettono tra due piatti caldi non lontano dal fuoco per cinque minuti. Si rivolgono i piatti; che quel di sopra vada sotto e il grasso colato rimanga così sparso e steso sopra al pesce e si serve con limone da strizzare. Come vede, la ricetta è semplice, ma il punto di cottura anche qui non si può indicare. Dipende dalla inspirazione, dal genio!

Non so; forse i cefali e le anguille che si pescano in mare, come più aridi e stopposi, avranno bisogno di un poco d’olio (di burro mai!);ma questi di cui le dico, dell’olio ne hanno fin troppo.

È mai stato Lei in Valle ? Bisognava veder Caldirolo, il centro della pesca alcuni anni fa, quell’enorme casone rossastro, solitario nella malinconia della laguna lucida, silenzioso tra i voli dei gabbiani crocidanti, come un convento di trappisti separato per sempre dal consorzio umano. Vi giungeva dopo un dormiveglia di parecchie ore in un leggero battello che scivolava sull’acqua densa e si era accolti da qualcuno di quei comacchiesi giganteschi, calzati e vestiti di maglie di lana, con la pipa in bocca e la severità della solitudine sul viso. Ma l’ospitalità era grande. Non c’era che pesce, Signor mio; ma che pesce! Le ossa del Brillat-Savarin, sapendolo, sarebbero uscite dalla tomba! Lo cavavano vivo vivo da quelle loro borghe di vimini, o marotte di assi forate e scuoiavano le anguille che si aggrovigliavano e levavan le scaglie ai cefali guizzanti nell’agonia, tutto in un baleno, colla rapida abilità dell’operaio provetto. E in un baleno le anguille, che si movevano ancora, giravano collo spiedo e i cefali boccheggianti erano adagiati cu certe gigantesche graticole montate su ruote e scorrenti su guide di ferro sopra un letto di brace, che dava l’idea di una cucina di streghe. Le graticole le lasciano sempre coll’unto accumulato e dicono che il pesce non si guasta e no si asciuga come toccando il ferro rovente (certo i cefali, dopo esser stati tra due piatti, come Le dissi, e poi rivoltati, erano gialli come l’oro, con la carne soda e le interiora paradisiache. Ma forse questo dipende dalla freschezza del pesce ( noi lo mangiamo sbudellato), dall’aria e dall’appetito e (chi lo sa?) forse dalla suggestione. Creda però che il cefalo e l’anguilla, come a Caldirolo non ne ho mangiato mai più e certo non ne mangerò più… anche perché non rivedrò mai i vent’anni di allora!

Intanto credo che la cucina comune (non quella dei ricchissimi) tenda a semplificarsi; il che è indirizzo di buon gusto ed il suo aureo libro per questo ebbe la buona fortuna che meritava. Più si risale ai tempi barbari, più l’intruglio e l’abuso dei condimenti e delle droghe e dei dolciumi stupisce. Leggevo ieri nella Tanara con orrore che nel seicento mangiavano il prosciutto collo zucchero ed ho letto oggi nel Corrado che le ho detto, che il prosciutto si condiva come il cedro! Ricordo il mio povero amico Giacomo Zanichelli, grande e delicato mangiatore davanti all’Altissimo, che, nelle Marche, diventò furibondo perché gli avevano rovinato le tagliatelle asciutte colla cannella. Ricordo l’orrore che provo io a quel triviale e insieme ricercato seme di finocchio che deturpa la cucina toscana. Tutte porcherie che guastano il gusto e lo stomaco. La cucina famigliare moderna deve essere saporita per il motivo, non per l’accompagnamento; e in tutto; anche nei titoli. Le ho ricordato il Leonardi (La cucina delle Alpi; Roma 1817) Ivi si trovano degli ordùvre, delle antrè, degli antremè che sono_ Pollastri glassati alla massedoane _ Piccioni alla Pompadura _ Tacchino all’ivoare _ Filetti mignoni in ruladine e mille altre minchionerie. Ricorda Ella il Grandi che fu cuoco del principe Demidoff e che scrisse di cucina?? Ha dei piatti alla Ferruccio, alla Dandolo, alla Venere, alla Troiana, alla Fioraia etc. C’è Bismark, la Ristori, il Carducci, tutta la storia antica e moderna, fino a un piatto di “piselli ai Due Poteri separati”, che sono piselli con uova bazzotte significanti, pare, la divisione del Temporale dallo Spirituale; ma non so se le uova bazzotte significhino il Re od il Pontefice.

Ella fece dunque benissimo togliendo via dal suo libro questa pomposità di titoli vani che sono come i cartelli di certe battaglie i quali con bei nomi e bei colori coprono il vinello tagliato col vino di Bari. E la loderò sempre per aver raccomandata e codificata quella semplicità di cucina che senza escludere la saporosità, conferisce alla salute ed al gusto. È inutile; il barocco del seicento e del settecento potrà avere la voga della moda per qualche anno, ma le persone colte e delicate tornano subito alla semplicità del vero. Non dubiti; il preraffaellismo, il simbolismo, il barocchismo dureranno poco sempre, nell’arte e nella cucina che è arte.

Dico arte e non lo dico per celia. Abbia pazienza anche un pochino e poi mi fermerò.

Il genere umano dura solo perché l’uomo ha l’istinto della conservazione e quello della riproduzione e sente vivissimo il bisogno di soddisfarsi. Alla soddisfazione di un bisogno va sempre unito un piacere e il piacere della conservazione si ha nel senso del gusto e quello della riproduzione nel senso del tatto. Se l’uomo non appetisse il cibo o non provasse stimoli sessuali, il genere umano finirebbe subito.

Il gusto e il tatto sono quindi i sensi più necessari, anzi indispensabili alla vita dell’individuo e della specie. Gli altri aiutano soltanto e si può vivere ciechi e sordi, ma non senza l’attività funzionale degli organi del gusto.

Come è dunque che nella scala dei sensi i due più necessari alla vita ed alla sua trasmissione sono reputati più vili? Perché quel che soddisfa gli altri sensi, pittura, musica ecc. si dice arte, si ritiene cosa nobile ed ignobile invece quel che soddisfa il gusto? Perché chi gode vedendo un bel quadro o sentendo una bella sinfonia è reputato superiore a chi gode mangiando una eccellente vivanda? Ci sono dunque tali ineguaglianze anche tra i sensi che chi lavora ha una camicia e chi non lavora ne ha due?

Deve essere pel tirannico regno che il cervello esercita ora su tutti gli organi del corpo. Al tempo di Menenio Agrippa dominava lo stomaco, ora non serve nemmeno più, o almeno serve male. Tra questi eccessivi lavoratori di cervello ce n’è uno che digerisca bene? Tutto è nervi, nevrosi, nevrastenìa e la statura, la circonferenza toracica, la forza di resistenza e di riproduzione calano ogni giorno in questa tazza di saggi e di artisti pieni d’ingegno e di rachitide, di delicatezze e di glandule, che non si nutre, ma si eccita e si regge a forza di caffè, di alcool e di morfina. Perciò i sensi che si dirigono alla cerebrazione sono stimati più nobili di quelli che presiedono alla conservazione e sarebbe ora di cassare questa ingiusta sentenza. O santa bicicletta che ci fai provare la gioia di un robusto appetito a dispetto dei decadenti e dei decaduti, sognanti la clorosi, la tabe ei gavoccioli dell’arte ideale! O Correggio, o Tiziano, per quanto tempo ancora ci seccheranno queste caricature del Beato Angelico? All’aria, all’aria libera e sana, a far rosso il sangue e forti i muscoli! Non vergognamoci dunque di mangiare il meglio che si può e ridiamo il suo posto tra le arti anche alla gastronomia. Infine anche il Tiranno cervello ci guadagnerà e questa società malata di nervi finirà per capire che, anche in arte, una discussione sul cucinar l’anguilla vale una dissertazione sul sorriso di Beatrice.

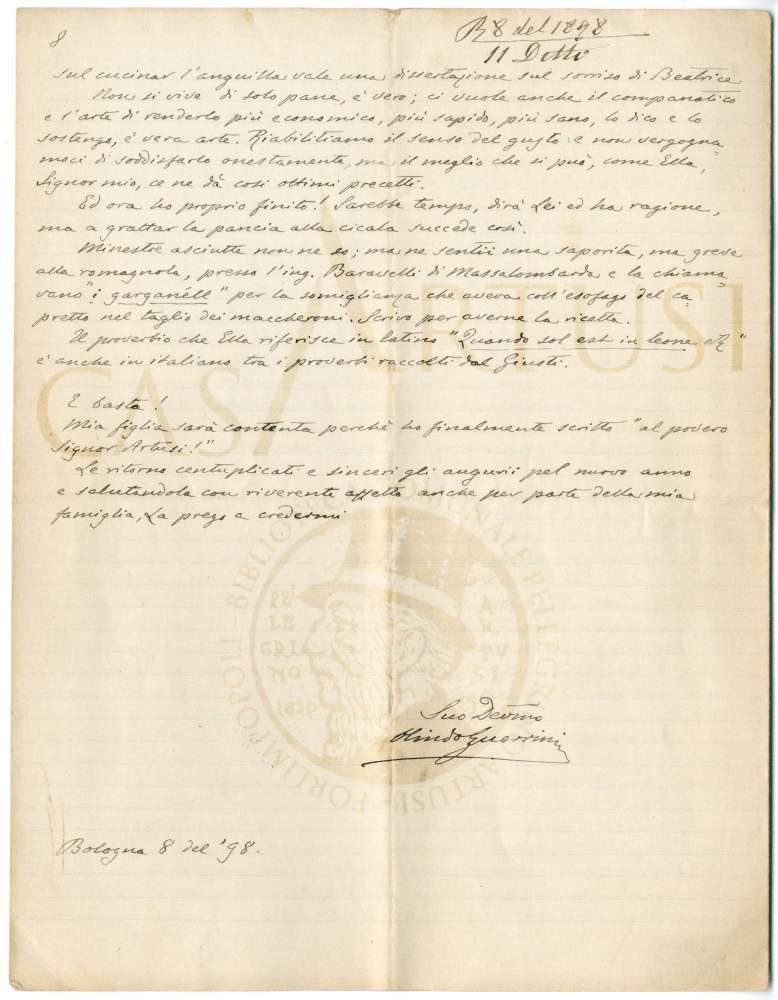

Non si vive di solo pane, è vero; ci vuole anche il companatico e l’arte di renderlo più economico, più sapido, più sano, lo dico e lo sostengo, è vera arte. Riabilitiamo il senso del gusto e non vergognamoci di soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si può, come Ella, Signor mio, ce ne dà cosi ottimi precetti.

Ed ora ho proprio finito! Sarebbe tempo, dirà Lei ed ha ragione, ma a grattar la pancia alla cicala succede così.

Minestre asciutte non ne so; ma ne sentii una saporita, ma greve alla romagnola, presso l’ing. Baravelli di Massalombarda e la chiamavano “i garganéll” per la somiglianza che aveva coll’esofago del capretto nel taglio dei maccheroni. Scrivo per averne la ricetta.

Il proverbio che Ella riferisce in latino “Quando sol est in leone etc” è anche in italiano tra i proverbi raccolti dal Giusti.

E basta!

Mia figli sarà contenta perché ho finalmente scritto “al povero Signor Artusi!”

Le ritorno centuplicati e sinceri gli auguri pel nuovo anno e salutandola con riverente affetto anche per parte della mia famiglia, La prego a credermi

Suo Devoto

Olindo Guerrini

Bologna 8 del ’98.